Über Arbeitszeitgerechtigkeit, Fürsorgepflicht und andere Bagatellen

Wer von uns Lehrkräften kennte das nicht: Wird uns eine schwierige Aufgabe abverlangt (z. B. die Korrektur sehr vieler Oberstufenklausuren in sehr kurzer Zeit), so raunen wir einfach „hm, schwieriges Thema …“ und machen dann jahrelang gar nichts, auch wenn wir dadurch gegen Gesetze verstoßen. Werden wir auf diese Arbeitsverweigerung angesprochen, verteidigen wir uns bekanntlich gerne mit dem Hinweis darauf, die anderen täten ja auch nichts bzw. man müsse sich erst einmal mit ihnen abstimmen bzw. man wolle die weit in der Zukunft liegenden Ergebnisse eines Pilotprojektes abwarten, bevor man hier in voreiligen Aktionismus verfalle. Gerne verweisen wir dann auch auf etwaige Gefahren, die von einer solchen Umsetzung geltenden Rechts ausgingen, und drohen mit einer möglichen Schlechterstellung der Betroffenen.

Wie, Sie erkennen sich und Ihr Amtsverständnis hier nicht wieder? Aber vielleicht haben Sie das der NRW-Schulministerin Feller erkannt, das in einem Interview mit der „Rheinischen Post“ u. a. zum Thema Arbeitszeiterfassung deutlich wurde: Die seit 2019 (EuGH-Urteil) bzw. 2022 (BAG-Urteil) gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeiterfassung auch von Lehrkräften nennt die studierte Juristin nicht eine Pflicht, sondern „ein schwieriges Thema“, das zudem bundesweit einheitlich gehandhabt werden müsse. Beides ist richtig – aber gerade wegen dieser doppelten Komplexität hätte man es vor Jahren zumindest schon mal angehen müssen. Die Bezirksregierung Arnsberg verwies auf Nachfrage auf die Bremer Pilotstudie zur Erfassung der Lehrerarbeitszeit, deren Ergebnisse Anfang 2018 man sich dann erst einmal anschauen wolle, bevor man hier tätig werde. Gerät man logisch-argumentativ so in die Defensive wie Frau Feller angesichts ihrer Pflicht zur Umsetzung geltenden Europa- bzw. Bundesrechts, dann wird schon auch mal gedroht – z. B. mit einer damit verbundenen Präsenzpflicht an den Schulen, eventuell auch in den Ferien. (Eine leere Drohung, deren Umsetzung die meisten Vielkorrigierer/-innen begrüßen dürften, wenn dadurch sichergestellt wäre, dass sie tatsächlich nur noch die geforderten 41 Wochenstunden arbeiten müssten.) Auch das Schreckgespenst „Hamburger Arbeitszeitmodell“ (in dem die an sich gute Idee einer Arbeitszeiterfassung mangelhaft umgesetzt ist) wird zur Abschreckung immer wieder gerne aus der Mottenkiste genommen.

Wie wenig man sich „oben“ tatsächlich für Arbeitszeitgerechtigkeit interessiert, zeigt auch Frau Fellers Äußerung, dass laut einer sächsischen Arbeitszeitstudie die Lehrer/-innen im Mittel gar nicht zu viel arbeiteten (und somit auch noch gaaaanz viel Zeit haben, z. B. die tollen Ideen zum „Schulkompass NRW 2023“ noch zusätzlich umzusetzen). Allerdings sind Qualität und Aussagekraft dieser Studie zweifelhaft und andere Lehrerarbeitszeitstudien haben diese Äußerung mit schöner Regelmäßigkeit widerlegt. Das dürfte man auch im NRW-Bildungsministerium wissen.

Aber nicht genug damit, dass die Exekutive geltendes Recht nicht umsetzen und die Lehrerarbeitszeit nicht erfassen sowie die Realität nicht zur Kenntnis nehmen will – nein, die Zahl der unbezahlten Arbeitsstunden in der Schule wird sogar noch erhöht! Anstatt auch Vollzeitkräften alle Mehrarbeitsstunden zu bezahlen (und nicht erst ab der 4. Mehrarbeitsstunde pro Monat), wurde die „Bagatell“grenze Anfang des Jahres jetzt auch anteilig für die ohnehin schon überproportional belasteten Teilzeitkräfte eingeführt. Das Vorenthalten von Lohn für geleistete Arbeit wird als „Bagatelle“ verharmlost. (Es scheint ohnehin gerade ein Trend zu sein, dass CDU-Politiker/-innen generell den Schwarzen Peter den Beschäftigten zuschieben, indem sie ihnen z. B. unterstellen, insgesamt zu wenig bzw. nur aus „Lifestyle“-Gründen in Teilzeit zu arbeiten oder die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung zu missbrauchen. Da passt es ins Bild, dass unser Bundeskanzler am liebsten auch das Arbeitszeitgesetz gleich ganz streichen würde.)

Zu Recht wurde in einigen Lehrerforen gefragt, ob die „Bagatell“grenze dann nicht auch umgekehrt gelten könne. Wenn Lehrkräfte großzügig bis zu drei Arbeitsstunden im Monat ihrem Dienstherrn schenken (müssen), warum sollte dieser dann kleinlich sein, wenn z. B. jemand von uns die Bagatelle von drei Stunden pro Monat blaumacht und die trotzdem bezahlt haben möchte? „Ja, Bauer! Das ist ganz was anders!“

Eine seltsame Fürsorge ist das, die der Dienstherr da an den Tag legt: Die empirisch mehrfach nachgewiesene Überbelastung wird nicht nur ignoriert, sondern wider besseres Wissen sogar negiert. Bestimmte Arbeitsstunden werden akribisch erfasst, um sie möglichst nicht zu bezahlen („Bagatell“grenze), anstatt die gesamte geleistete Arbeit (also auch die Korrekturorgien abends, nachts, am Wochenende, in den Ferien) endlich mit dem Zweck zu registrieren, sie auch zu honorieren – wie es seit fast sieben Jahren vorgeschrieben ist. Und das ginge auch ohne Präsenzpflicht an den Schulen (die angesichts mangelnder Ausstattung ohnehin nicht umsetzbar wäre), denn seine Arbeitszeiten kann man auch zu Hause und an jedem anderen beliebigen Ort per App oder Zettel erfassen. Dafür muss auch nicht langwierig eine eigene Software entwickelt werden, wie dies für das Bremer Pilotprojekt angekündigt wurde (um einmal mehr Zeit zu schinden?), es gibt längst verlässliche Lösungen dafür.

Abschließend sei noch angemerkt, dass sich die Fürsorge unseres Dienstherrn auch daran ablesen lässt, wie pünktlich wir unseren Lohn für die geleistete Arbeit bezahlt und wie schnell wir die Auslagen für Krankheitskosten von der Beihilfe erstattet bekommen. So hat es Monate gedauert, bis das LBV nach dem 18. Geburtstag meines Sohnes (inzwischen Student) sich in der Lage sah, wieder den ungekürzten Familienzuschlag zu zahlen, obwohl alle Unterlagen früh eingereicht wurden. Ebenso dauerte es Monate, bis berücksichtigt wurde, dass meine Frau nach den Sommerferien 18 Wochenstunden nicht mehr an einer Grundschule unterrichtete, sondern an einer Sekundarschule. Und die Beihilfestelle schaffte es acht Wochen lang nicht, uns mehrere tausend Euro Arztkosten zu erstatten. Was nicht den Mitarbeitenden in diesen Behörden anzulasten ist, sondern dem Dienstherrn, für den eine ausreichende Personalausstattung dort offenbar keine Priorität hat.

Aber das sind ja alles nur Bagatellen, nicht wahr?

Es reicht!

Stellungnahme einer Lehrkraft zur Begrenzung der voraussetzungslosen Teilzeit.

Voraussetzungslose (?) Teilzeit

Voraussetzungslose (?) Teilzeit

Ist die so genannte „voraussetzungslose Teilzeit“ nach § 63 Landesbeamtengesetz (LBG) wirklich voraussetzungslos?

Die Frage stellen heißt sie verneinen. Der Begriff ist eine sprachliche Mogelpackung, mindestens aber irreführend, und suggeriert Außenstehenden wie z. B. dem Wahlvolk, dass eine Lehrkraft, die sie in Anspruch nehmen möchte, eigentlich keine so „richtigen“ Gründe dafür hat, wie es z. B. die Betreuung von minderjährigen Kindern (§ 64 LBG) oder pflegebedürftigen Angehörigen (§ 67 LBG) ist.

Beschränkung von Teilzeitmöglichkeiten politisch motiviert

Da verwundert es nicht, dass die Politik in Zeiten des Lehrkräftemangels hier eine gute Möglichkeit sieht, a) die Unterrichtsversorgung zu verbessern, b) sich dem Wahlvolk als Kümmerer in puncto Bildungspolitik anzudienen und c) als netten Nebeneffekt in populistischer Weise den Eindruck zu erwecken, man würde jetzt Schlupflöcher für die faulen, überbezahlten Lehrer/innen schließen. Die ja nur deshalb Teilzeit beantragen, um länger auf dem Tennisplatz stehen und hedonistisch an ihrer Work-Life-Balance arbeiten zu können.

Problem der Nichterfassung der Arbeitszeit im Bereich Schule

Tatsache ist allerdings, dass die so genannte „voraussetzungslose Teilzeit“ oft in blanker Notwehr beantragt wird. Wie die meisten anderen Arbeitnehmer/innen klaren Verstandes reduzieren auch Lehrerinnen und Lehrer nicht ohne Not ihr Gehalt und ihre Pensions- bzw. Rentenansprüche, entweder über Jahre oder gar ihr ganzes Berufsleben lang. Anders aber als in vielen anderen Branchen wird die Arbeitszeit von Lehrkräften nicht einmal erfasst, obwohl dies laut dem „Stechuhr“-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von 2019 und seit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) von 2022 eigentlich längst verpflichtend ist.

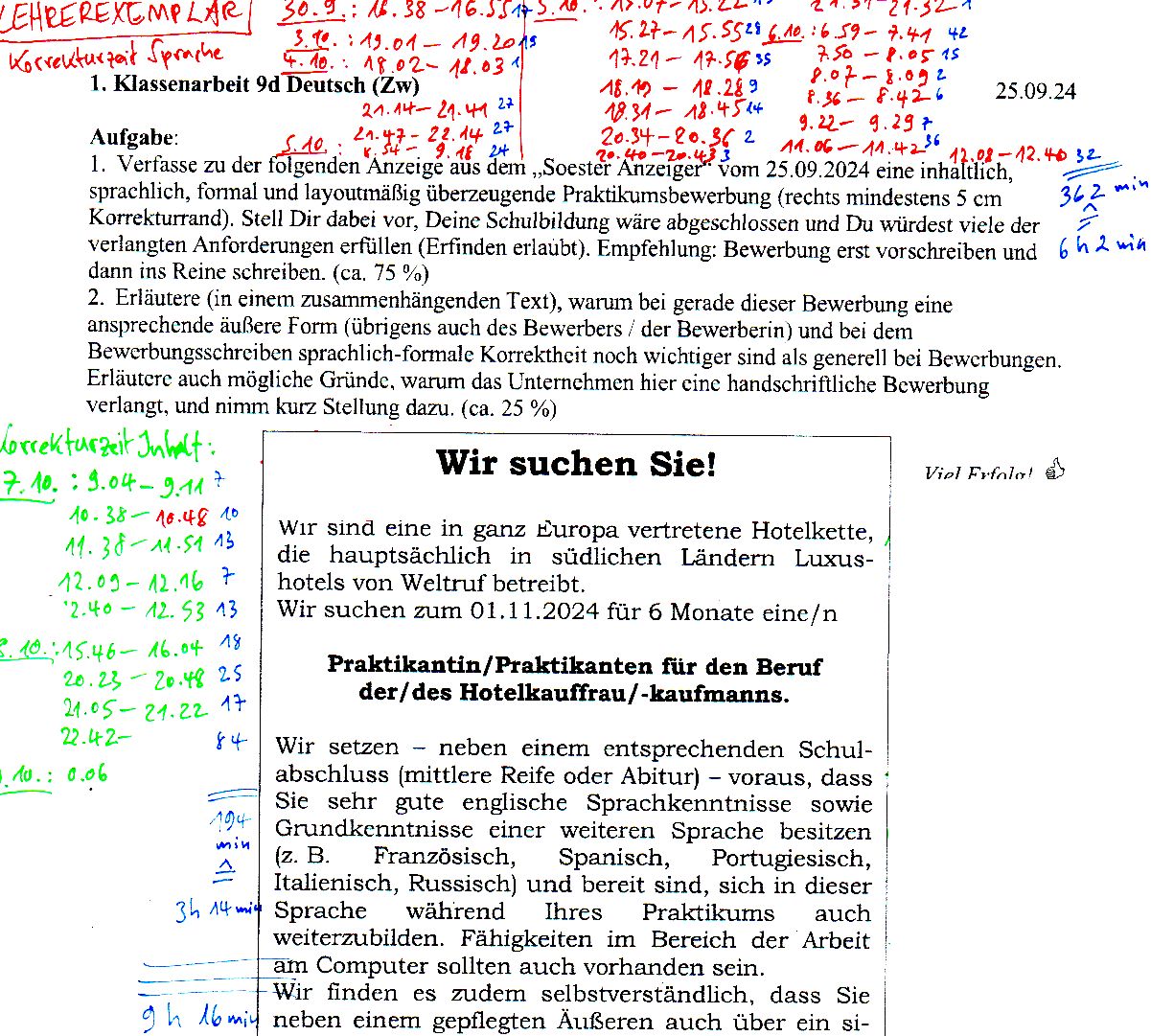

Im Gegensatz zu den Arbeitnehmenden anderer Bereiche haben also Lehrkräfte angesichts fehlender Arbeitszeiterfassung nicht einmal die Möglichkeit, eine zeitliche Überlastung - z. B. durch ein Übermaß an Pflichtkorrekturen - nachzuweisen. Einige Mitglieder der „Vereinigung der KorrekturfachlehrerInnen“ (VKL) haben dies-bezüglich Gerichtsprozesse geführt - und wurden allesamt mit den Hinweisen abgebügelt, dass a) ihre genaue Arbeitszeit gar nicht erfassbar sei (schon mal ein Armutszeugnis an sich und außerdem längst empirisch widerlegt, vgl. den Artikel „Lehrerarbeitszeit: Nicht zu (er)fassen!?“ hier auf der Homepage) und dass b) sie ihre zu hohe zusätzliche zeitliche Mehrbelastung durch Pflichtkorrekturen nicht nachvollziehbar hätten darlegen können (die zumindest aber für all jene Nichtjurist/inn/en unmittelbar einsichtig ist, welche die Grundrechenarten Addition und Multiplikation beherrschen).

Wie Schulleitungen und Dezernent/inn/en schulische Belastung kleinrechnen

Ein vergleichbares Problem haben Lehrkräfte, wenn Schulleitung und Bezirksregierung anlässlich der (seit dem „Handlungskonzept Unterrichtsversorgung“ verpflichtenden) intensiven Einzelfallprüfung über ihren Teilzeitantrag „zu Gericht sitzen“. Und so ist es schon vorgekommen, dass einer „Angeklagten“ mit zwei Korrekturfächern, die eine zu hohe zeitliche Belastung durch unvermeidliche Korrekturen zur „Verteidigung“ ihres Teilzeitantrags vorbrachte, von Seiten der „Anklage“ beschieden wurde, ihr Korrektur- und Unterrichtsaufwand sei ja eigentlich gering. An „belastendem Material“ wurde geltend gemacht, sie sei aktuell ja nur in einem Fach eingesetzt (bei wohlgemerkt zwei Korrekturfächern), habe keine Oberstufe sowie parallele Lerngruppen, in denen dann ja auch nur eine Klassenarbeit gestellt werden müsse. Subtext: Stellen Sie sich also mal nicht so an.

Wolkenkuckucksheim meets Schulwirklichkeit

Derart unwürdig angegriffen, können dann solchermaßen „Angeklagte“ - und ggf. die „Verteidigung“ (z. B. in Form des Personalrats) - zur „Entlastung“ versuchen, das „Urteil“ (Ablehnung des Teilzeitantrags) noch abzuwenden, indem sie z. B. der Bezirksregierung und den Schulleitungen (bei denen „Sprachler/innen“ oder gar „Doppelkorrigierer/innen“ stark unterrepräsentiert sind, woraus oft wenig Verständnis für Vielkorrigierende resultiert) aus der schulischen Wirklichkeit bzw. dem Alltag von Korrekturfachlehrkräften berichten. In dieser erstaunlichen Parallelwelt sind nicht nur die Korrekturen in der Oberstufe kaum zu bewältigen, sondern auch Unter- und Mittelstufenklassen oft sehr voll, was zudem die Wahrscheinlichkeit von Nachschreiber/inne/n (noch mal ein ganz eigenes Thema) oder gar Nach-Nachschreiber/inne/n erhöht, was wiederum den Arbeits- und Organisationsaufwand weiter steigert. In dieser tatsächlichen, echten Schulwelt kann man auch in den seltensten Fällen Lerngruppen auf Dauer so parallel führen, dass sie inhaltsgleiche Klassenarbeiten schreiben können, am besten auch noch zeitgleich. Denn bei den Lernenden spricht sich schnell herum, welche Lehrkraft in ihren parallelen Kursen gleiche oder sehr ähnliche Arbeiten schreiben lässt. Sobald aber Schüler/innen und/oder deren Eltern Vor- oder Nachteile für die eine oder andere dieser parallelen Lerngruppen oder für Nachschreiber/innen erkennen und „nach oben“ berichten, hat die betroffene Lehrkraft ein Problem.

Falsche Bezirksregierung und/oder falsche Fächer ausgesucht? Pech gehabt!

Wie stehen nun die Chancen für die „Angeklagten“, wenn sie sich nach ihrem Teilzeitantrag vor ein solches „Tribunal“ gestellt sehen? Es kommt sehr auf das jeweilige „Tribunal“ an, denn anscheinend wird in den fünf verschiedenen NRW-Bezirksregierungen eine jeweils unterschiedliche Verwaltungspraxis geübt. So werden offenbar bei der einen Bezirksregierung Teilzeitanträge von Lehrkräften über 55 generell bewilligt, bei der anderen Bezirksregierung nicht. Und bei mindestens einer Bezirksregierung werden zu viele Korrekturen ausdrücklich nicht als Bewilligungsgrund anerkannt. Ansonsten gilt: Vor Gericht und auf hoher See…

Natürlich steht man mit seinem Teilzeitantrag nicht wirklich vor Gericht - fühlt sich aber meist so. Man muss den mindestens unausgesprochenen Vorwurf entkräften, ein/e wenig belastbare/r Minderleister/in zu sein, eventuell noch mit schlechtem Zeitmanagement und mangelhafter Arbeitsorganisation - so übrigens auch der Tenor in den oben erwähnten Gerichtsprozessen: „es ist letztlich Sache des einzelnen Lehrers, ob [sic!] und wie er die ihm übertragenen Aufgaben in der für alle geltenden Arbeitszeit erledigt“ (https://openjur.de/u/677997.html).

41 Wochenstunden reichen nicht? Wieder Pech gehabt!

Sie sind also selber schuld, wenn Sie es nicht schaffen, mit voller Stelle in den vorgesehenen 41 Wochenstunden für sechs oder sieben Hauptfach-Lerngruppen guten, modernen Unterricht vor- und nachzubereiten, die zugehörigen 700 Klassenarbeiten/Klausuren pro Jahr gerichtsfest zu korrigieren, eine engagierte Klassenleitung zu sein, an Elternsprechtagen 20, 30 oft schwierige Gespräche gegen die Uhr zu führen, sich gut um die Seiteneinsteiger/innen und Inklusionskinder (u. a. mit emotional-sozialen Entwicklungsstörungen) zu kümmern, an allen Konferenzen teilzunehmen, zum x-ten Mal die Curricula zu überarbeiten und und und…

Dabei besteht die „Verfehlung“ der Teilzeitbeantragenden oft nur darin, dass sie sich nun einmal für Fächer entschieden haben, die sie mögen und können und die sie nicht unter dem Gesichtspunkt Arbeitsvermeidung gewählt haben - die dummerweise aber halt mit zeitintensiven Korrekturen verbunden sind, für die es fast keinen Ausgleich gibt, weder zeitlich noch finanziell. Von weniger korrekturbelasteten „Kolleg/inn/en“ bekommt man dann gerne noch den unfassbar dummen und zynischen Spruch „Augen auf bei der Fächerwahl!“ zu hören, der unfreiwillig zum einen starke Empathiebefreitheit und zum anderen eventuell zweifelhafte Motive bei ihrer eigenen Fächerwahl offenbart.

Teilzeit als Schutz

Die meisten Lehrkräfte unterrichten ihre Fächer gerne und viele tun es gut. Letzteres ist aber Korrekturfachlehrkräften - nicht zuletzt wegen der allgemein gestiegenen Arbeitsbelastung und -verdichtung, u. a. durch Digitalisierung - inzwischen oft nur noch möglich, wenn sie ihr Deputat reduzieren, um ihrem Arbeitsethos, ihren eigenen (meist keineswegs überzogenen) Ansprüchen und denen der Schüler/innen, Eltern sowie den offiziellen Vorgaben (individuelle Förderung usw.) gerecht werden zu können. An sich doch ein guter Grund bzw. eine gute Voraussetzung für „voraussetzungslose Teilzeit“. Weitere eigentlich gut nachvollziehbare und regelmäßig als Antragsbegründung genannte Voraussetzungen: Erhaltung der Gesundheit und Arbeitskraft (kein reines Privatvergnügen, sondern auch Beamtenpflicht), Schutz der Partnerschaft und der Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Unschöne Folgen der Beschränkung von Teilzeitmöglichkeiten

Wird nun die Möglichkeit erschwert oder ganz genommen, deswegen Teilzeit zu beantragen, und ändern sich die Arbeitsbedingungen nicht, bleiben der Lehrkraft oft nur noch (für sie selbst wie für die Schüler/innen wie für die Steuerzahlenden) sehr unbefriedigende „Lösungen“ wie die Flucht in den vorzeitigen Ruhestand. Oder in die „stille Kündigung“, in den Dienst nach Vorschrift. Oder im Extremfall in die tatsächliche Kündigung: 2023 kehrten in NRW 930 Lehrkräfte der Schule den Rücken (2013 waren es nur 299). Oder aber der Körper ist klüger als der Kopf und zieht die Reißleine in Form von Krankheit. (Die Überlastungsanzeige durch eine einzelne Lehrkraft ist erfahrungsgemäß keine gute Idee.)

Fazit

Die Beschränkung der „Teilzeit aus anderen guten Gründen“, wie man die „voraussetzungslose Teilzeit“ zutreffender nennen sollte,

- bedient populistisch die üblichen Vorurteile gegenüber Lehrkräften,

- setzt Lehrer/innen ungerechtfertigt Gängelung, Misstrauen, Rechtfertigungsdruck aus,

- ist ein Rohrkrepierer, denn sie

- verringert die Attraktivität des Lehrberufs noch mehr und

- verbessert vor allem die Unterrichtsversorgung auf Dauer nicht.

Sie ist daher so schnell wie möglich wieder zurückzunehmen!

„Es gibt viel zu tun – warten wir’s ab“ (Karl Dall):

Zum Stand der Arbeitszeiterfassung für Lehrkräfte

Die aktuelle Rechtslage

Seit 2019 bzw. seit 2022 müssen in Deutschland die Arbeitszeiten fast aller Beschäftigten vollständig erfasst werden (vgl. „Stechuhr“-Urteil des Europäischen Gerichtshofs bzw. Urteil des Bundesarbeitsgerichts). Ja, auch bei den Beamten. Ja, auch bei den Lehrkräften.

Eigentlich.

Eine neue Machbarkeitsstudie zur Erfassung der Lehrerarbeitszeit …

Tatsächlich ist „trotz dieser rechtlichen Klarheit das politische Agieren der Länder von einer deutlichen Zurückhaltung geprägt“.

So steht es in der neuen Studie „Lehrkräftearbeitszeit unter Druck“ der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Ende September 2024 veröffentlicht wurde. Verfasst wurde sie von Dr. Frank Mußmann, einem der renommiertesten Forscher zur Lehrkräftearbeitszeit, und Mark Rackles, Publizist und langjähriger Berliner Bildungspolitiker.

Der Untertitel der 38-seitigen Studie lautet „Klärungsbedarfe und Handlungsoptionen bei der Arbeitszeiterfassung“.

… und wie sich die Politik um eine Lehrerarbeitszeiterfassung drückt

Genau das also, wovor sich die politisch Verantwortlichen seither drücken. Verständlich, angesichts des derzeitigen Lehrkräftemangels und der Tatsache, dass der Glamourfaktor und die politischen Profilierungsmöglichkeiten bei dieser komplexen und undankbaren Pflichtaufgabe sehr überschaubar sind. Verständlich außerdem, wenn man bedenkt, dass in diesem Fall die Nichtumsetzung von seit mehreren Jahren geltendem Recht keinerlei Konsequenzen hat. „Ein Verstoß gegen § 3 des Arbeitsschutzgesetzes ist nicht bußgeldbewehrt.“, so Baden-Württembergs Kultusministerin Schopper. (Wie war das noch mal mit dem Unterschied zwischen „legal“ und „legitim“?)

In der Kultusministerkonferenz (KMK), in den Bildungsministerien und auch in den NRW-Bezirksregierungen zieht man sich bequem darauf zurück, dass außer einem Entwurf zu einem neuen Arbeitszeitgesetz aus dem Frühjahr 2023 ja noch keine konkreten Vorgaben aus dem Arbeitsministerium vorlägen. Der Bruch der Ampelkoalition im November 2024 kommt hier sehr gelegen, denn neben anderen Vorhaben wie der Rentenreform dürfte nun auch ein neues Arbeitszeitgesetz lange auf sich warten lassen. Und ob für die neue Regierung dann das Thema Arbeitszeiterfassung Priorität hat, steht in den Sternen.

So ignoriert man weiterhin die Tatsache, dass ungeachtet all dessen die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung seit immerhin fünf bzw. zwei Jahren weiterhin besteht, und betreibt Vogel-Strauß-Politik bzw. spielt Beamten-Mikado nach dem Motto „Wer sich zuerst bewegt, hat verloren“.

Spielverderber Arbeitszeitforscher

Mußmann/Rackles betätigen sich hier als Spielverderber: Unser Dienstherr könnte ihre detaillierten, pragmatischen und durchdachten Vorschläge in ihrer Studie – z. B. eine schrittweise Vorbereitung der Erfassung durch zeitlich begrenzte Pilotprojekte – ab morgen umsetzen.

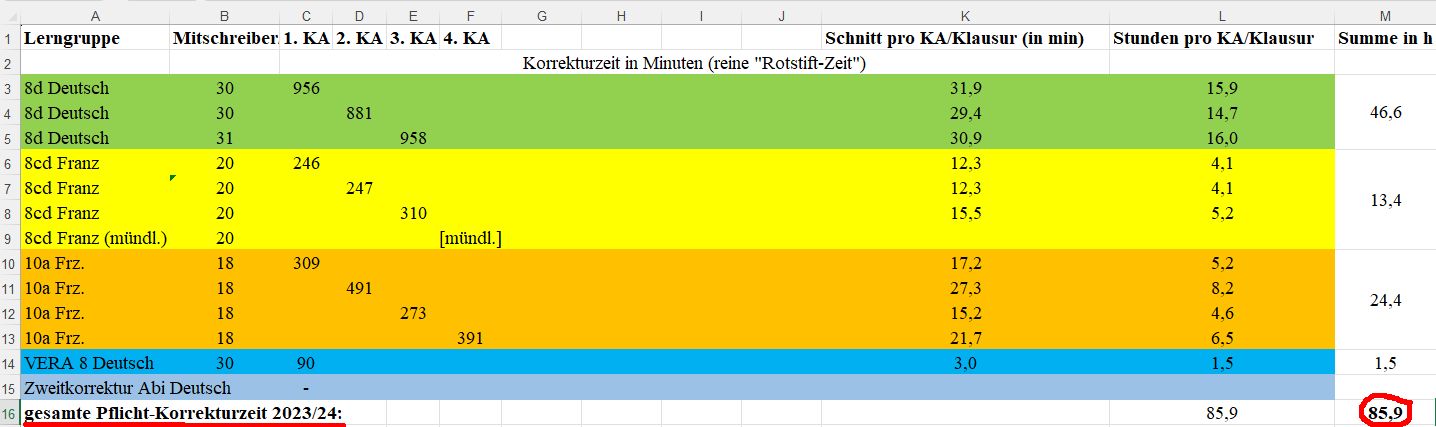

Die beiden Autoren haben gute Argumente und die Empirie auf ihrer Seite. So weisen sie nach, dass und aus welchen Gründen das bisherige Lehrerarbeitszeitmodell auf der Basis von Deputatsstunden nicht mehr zu halten ist – geht es doch von der Fiktion aus, dass man z. B. für die NRW-Gymnasien genau 25,5 Unterrichtstunden pro Woche vorschreiben kann und jede Lehrkraft auf wundersame Weise im Schnitt dann auf ihre 41 Zeitstunden kommt. Der Bio-Reli-Lehrer ohne Pflichtkorrekturen ebenso wie die Deutsch-Englisch-Lehrerin mit z. B. 600 Klassenarbeiten und Klausuren pro Schuljahr und meistens auch einer Klassenleitung. (In NRW ist Biologie-Religion eine zulässige Kombination von Nebenfächern – in denen keine Klassenarbeiten und meist nur wenige Klausuren geschrieben werden und die Lehrkraft im Allgemeinen auch keine Klassenleitung zu stemmen hat. Anders als in den Hauptfächern Deutsch und Englisch.) Natürlich war das 150 Jahre alte Deputatsstundenmodell für den Dienstherrn sehr bequem („Vom Deputatsstundenmodell bekommen wir alles, was wir brauchen“, so sinngemäß die frühere NRW-Bildungsministerin Löhrmann). Aber es passt schon lange nicht mehr in die Zeit.

Lehrerarbeitszeit hinreichend genau bestimmbar …

Mußmann/Rackles führen vor allem zwei gewichtige Argumente gegen die angebliche Unmöglichkeit an, die Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer zu erfassen: Zum einen widerlegen die einschlägigen Studien in ihrer Vielzahl und Qualität die Mär von der angeblichen Unbestimmbarkeit von Lehrerarbeitszeit – unlängst wieder aufs Tapet gebracht von der bereits genannten Kultusministerin Schopper, die aus einem Urteil des Bundeverwaltungsgerichts wie folgt zitiert: „die Arbeitszeit der Lehrkräfte [kann] nur grob pauschalierend geschätzt werden“. Vornehm verschwiegen wird dabei, dass das Urteil 20 Jahre alt ist und diese Aussage angesichts der Ergebnisse der Lehrerarbeitszeitforschung in den letzten Jahren schon lange nicht mehr stimmt. Zum anderen entlarven die Autoren die Falschbehauptung von der angeblichen Unzu(ver)lässigkeit von Zeiterfassungsinstrumenten wie Selbstaufschreibungen (z. B. per App), womit unser Dienstherr noch vor einigen Jahren bei den Arbeitszeit-Prozessen des Korrekturlehrerverbandes argumentierte – leider erfolgreich.

… aber vor den Ergebnissen hat man Angst

Voraussichtlich wird man seitens der Politik wieder auf Zeit spielen. Indem man darauf vertraut, dass die künftigen und derzeitigen Klageverfahren (siehe unten) von betroffenen Lehrenden sich in die Länge ziehen werden. Indem man erst einmal in aller Ruhe weitere Untersuchungen veranlasst zur inzwischen hinreichend untersuchten Arbeitszeit von Lehrkräften. Indem man Kommissionen zusammenstellt und diese dann bis zum St.-Nimmerleins-Tag vor sich hin werkeln lässt – mindestens aber bis zum Ende der Legislatur, an dem man das Problem dann abgeben kann. Nachvollziehbar, denn auch eine institutionalisierte Arbeitszeiterfassung wird nur die Ergebnisse der vorliegenden Studien bestätigen, dass wir Lehrkräfte unser Soll im Schnitt übererfüllen und daher viele von uns künftig weniger arbeiten müssten. Verständlicherweise hat in der Bildungspolitik niemand Lust, sich dann mit bestimmten Lehrerverbänden und denjenigen Lehrkräften anzulegen, die sich im Falle einer stringenten zeitlichen Erfassung aller schulischen Pflichttätigkeiten als Verlierer/-innen sehen, weil sie vielleicht nicht auf die vorgeschriebenen 41 Wochenstunden (NRW) kommen.

Dann schon lieber Preise verleihen und Tablets verschenken

Da ist es doch viel angenehmer und publikumswirksamer, in einem schlechten, weil vernachlässigten Schulsystem immer mal Schulen oder Lehrerinnen und Lehrer öffentlichkeitswirksam auszuzeichnen, die aus den widrigen Bedingungen noch das Beste zu machen versuchen.

Eine weitere schöne Möglichkeit für die Politik, die Illusion eines insgesamt doch halbwegs funktionierenden Schulsystems aufrechtzuerhalten, ist natürlich auch die Digitalisierung: Man kippt im Zuge des Digitalpakts massenhaft iPads in die Schulen und verbessert deren WLAN-Empfang, dann klappt das mit dem modernen Unterricht – zumindest nach außen hin. Außerdem ist das eine wunderbare Methode, den Mangel an echten Lehrkräften zu kompensieren, man denke hier nur an das sächsische Modellprojekt „DISEL“, bei dem die Schülerinnen und Schüler digitalgestützt selbst lernen sollen, betreut von Assistenzkräften und Freiwilligen …

Hilft uns der Rechtsweg?

Natürlich haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, die Erfassung ihrer Arbeitszeit einzuklagen – so geschehen im Januar 2024 in Baden-Württemberg. Aber dem Vernehmen nach ruht das Verfahren, und generell kann es bei solchen Klagen Jahre dauern, bis hier etwas entschieden wird.

Öffentlicher Druck kann helfen

Was also kann uns Lehrerinnen und Lehrern dann helfen, zu unserem Recht zu kommen? Öffentlichkeit herstellen! Das Thema Schule und Bildung interessiert viele, eine gute Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen liegt den meisten am Herzen. Fragen Sie die Bundestagsabgeordneten Ihres Wahlkreises nach der Arbeitszeiterfassung. Schreiben Sie Leserbriefe an die Zeitung, wirken Sie in den einschlägigen Online-Foren der großen Zeitungen und Lehrer-Internetseiten an der Willensbildung mit. Treten Sie in einen Lehrerverband ein, nehmen Sie an Demonstrationen teil. Argumentieren Sie bei Diskussionen, bei denen bekannte Killersätze fallen wie „Lehrer sind faule Säcke“ und „Augen auf bei der Berufswahl!“, engagiert mit Zahlen und Fakten. Informieren Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen darüber, dass ihre Arbeitszeit seit Jahren erfasst werden müsste und dass eine verpflichtende Erfassung für die Mehrzahl das Ergebnis brächte, dass sie zu viel arbeiten und entlastet werden müssen. Dokumentieren Sie Ihre eigene Arbeitszeit (besonders einfach lassen sich z. B. die Zeiten für die unvermeidlichen Korrekturen erfassen), egal, ob auf Papier, per Tabellenprogramm oder digital. Empfehlungen zu geeigneten Apps finden Sie hier.

Wenn der Dienstherr unsere Arbeitszeit nicht erfassen will – wir wollen es und können es!

Lehrerarbeitszeit: Nicht zu (er)fassen!?

Nach den zum Teil realitätsfernen Empfehlungen der "Ständigen wissenschaftlichen Kommission" der Kultusministerkonferenz (KMK) zur Behebung des Lehrkräftemangels gibt es nun neue originelle Vorschläge. Dass diese allerdings auch Anklang finden bei realitätsaffinen Menschen, die Lehrkräfte nicht pauschal für "faule Säcke" halten, erscheint zweifelhaft. Die Vorschläge beziehen sich auf die Erfassung der Lehrerarbeitszeit.

Sie ist erfassbar

Seit Jahrzehnten ist die Arbeitszeit von Lehrkräften von unterschiedlichen Institutionen und mit unterschiedlichen Methoden und Zielsetzungen erfasst worden Mummert + Partner 1999, Niedersächsische Arbeitszeitstudie 2015/16, LAIW-Studie 2020 u. a.). Nie kam etwas anderes dabei heraus, als dass die gemessene Lehrerarbeitszeit im Schnitt über dem Soll lag, in Extremfällen sogar um 100 %. Der Lehrerarbeitszeitforscher Frank Mußmann wirkte an der Niedersächsischen Arbeitszeitstudie 2015/16 mit und stellt in seinem überzeugenden Fachartikel "Die Arbeitszeit von Lehrkräften: Bestimmbar und unter Druck" fest: "Das Problem der Unbestimmbarkeit kann nach den jüngsten Methodenfortschritten als überwunden und die Arbeitszeit von Lehrkräften somit als bestimmbar gelten."

Es ist unfassbar

Mußmann muss man 😊 aber offenbar auf Seiten der Verantwortlichen in Zeiten von Lehrkräftemangel nicht zur Kenntnis nehmen. Ebenso wenig offenbar die Tatsache, dass 2019 der EuGH und 2022 das Bundesarbeitsgericht eine grundsätzliche Verpflichtung zur Erfassung der (Gesamt-)Arbeitszeit festgeschrieben haben - die, mit wenigen Ausnahmen (wie leitende Angestellte), für alle normalen Arbeitnehmer/-innen gilt.

Beides hielt aber die Vorsitzende der KMK Katharina Günther-Wünsch nicht davon ab, in einem Brief an Arbeitsminister Heil Sonderregelungen für Lehrkräfte zu fordern. Sie begründet das damit, dass deren Arbeitszeiten ja nicht oder nur zum Teil messbar seien - und ignoriert damit mindestens ein Vierteljahrhundert Arbeitszeitforschung (sowie das Recht auf Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer/-innen).

Fassungslos …

… macht auch ihr Hinweis, die Attraktivität des Lehrerberufs hänge mit dessen freier Zeiteinteilung zusammen. Die aktuellen Studien zur Lehrerarbeitszeit und Lehrergesundheit zeigen eindeutig, dass die zunehmend erlebte Entgrenzung von Arbeitszeit - auch im Zuge der Digitalisierung - und ein oft nicht zu schaffendes Aufgabenpensum die Betroffenen in die Verzweiflung, stille Kündigung, vorzeitige Pensionierung treiben. Oder in die sogenannte „voraussetzungslose“ Teilzeit - so denn noch möglich, denn das „Handlungskonzept Unterrichtsversorgung“ in NRW z. B. hat diese Möglichkeit stark beschnitten. All dies dürfte den Mangel an Lehrkräften langfristig nur noch verschärfen und nicht dazu beitragen, dass die Lücke von 20.000 bis zu 80.000 Lehrkräften in der Zukunft möglichst schnell geschlossen werden kann.

An der Wirklichkeit vorbei geht auch Frau Günther-Wünschs Hinweis, dass die geplante Arbeitszeiterfassung nur für tarifbeschäftigte Lehrer/-innen gelte, nicht für verbeamtete, und somit eine Ungleichbehandlung drohe. Das stimmt nicht, denn bei Beamten greift zwar das deutsche Arbeitszeitgesetz nicht unmittelbar, doch sind die Bundesländer als ihre Dienstherren an die europäische Rechtsprechung und das Arbeitsschutzgesetz gebunden. Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung besteht also für alle Lehrkräfte.

Zum Glück scheint aber im Arbeitsministerium mehr Realitäts- und Gerechtigkeitssinn vorhanden zu sein als bei der KMK: Was Frau Günther-Wünsch wünscht, wurde erst einmal abgelehnt. In Baden-Württemberg will man nun den angekündigten Gesetzesvorschlag zur Arbeitszeiterfassung abwarten und dann schauen, wie er für die Lehrkräfte dort umzusetzen sei. Als ob es hier große Gestaltungsspielräume gäbe. Und als ob dort im Kultusministerium sich noch niemand Gedanken gemacht hat, was eigentlich passiert, wenn tatsächlich das umgesetzt wird, was sich seit dem immerhin über vier Jahre alten EuGH-Urteil abzeichnet: dass Lehrkräfte nicht länger unbegrenzt viele zusätzliche Verwaltungsaufgaben übernehmen, Hefte korrigieren, Elterngespräche führen, überflüssige Konzepte ausarbeiten müssen, sondern auch für sie die Obergrenze von 1.804 Arbeitsstunden im Jahr gilt.